このブログでは「3つの論理の型を身に着けて、論理的な思考力を鍛えていこう」という趣旨の考え方を発信しています。

「言い換え」「構造化」「因果関係」の3つの型を応用することが、論理的な思考の実践力を高めていくことに他ならないということですが、とりわけ「構造化」という論理の型は非常に応用範囲が広く、これ一つをしっかりと理解するだけで物事の捉え方が大きく変化していきます。

そこで今回の記事では、構造化の実践的な活用方法の一つとして

論理の型”構造化”を使って議論に勝つ3つの戦略

について解説していきます。

今回の記事も、ある程度情報の構造化に慣れた方を対象にしています。

記事案内

テーマ:論理的思考

内容:論理の型”構造化”の議論への応用方法

対象:中級者・指導者向け

構造化された主張にどう太刀打ちすべきか?

構造化された主張とは

話の前提として、まずは「構造化された主張とは何か」を簡単に確認します。

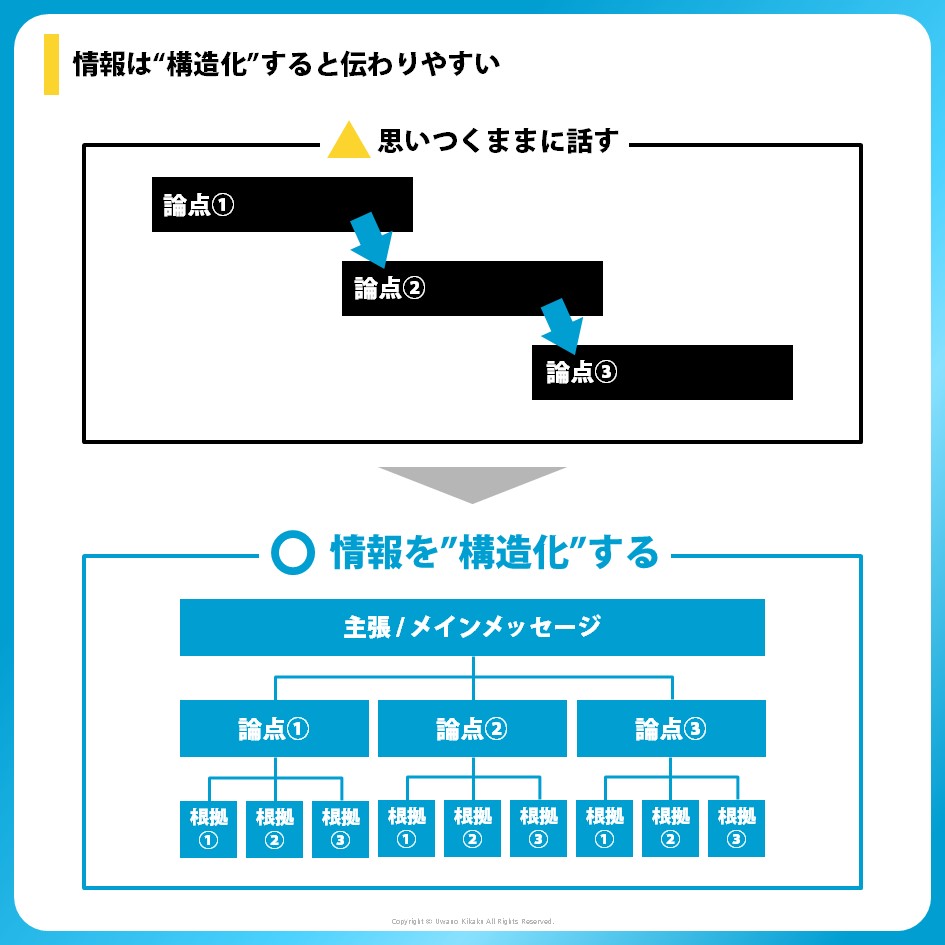

”構造化”とは論理の型の一つで、部分と全体のつながりを明確化することで情報を階層的に整理することを指します。

「私は~だと思うんです。

それに、…とか、ーとかも大事だと思います」

このように思いつくままに論点を挙げて伝えるのは、情報が構造化されていない話し方。

「私の考えは☆☆です。

その根拠は、~と…とーの3つです」

このように、主張と根拠を明確に分け、複数の根拠が1つの結論を導く理由になっていることを端的に示すのが、構造化された情報の伝え方です。

◆合理的な意思決定の根幹「構造化の論理」具体的実践方法①ー分析

◆合理的な意思決定の根幹「構造化の論理」具体的実践方法②ー総合

構造化された主張の強み

情報を構造化すると、なぜ議論の際に有効なのでしょうか。

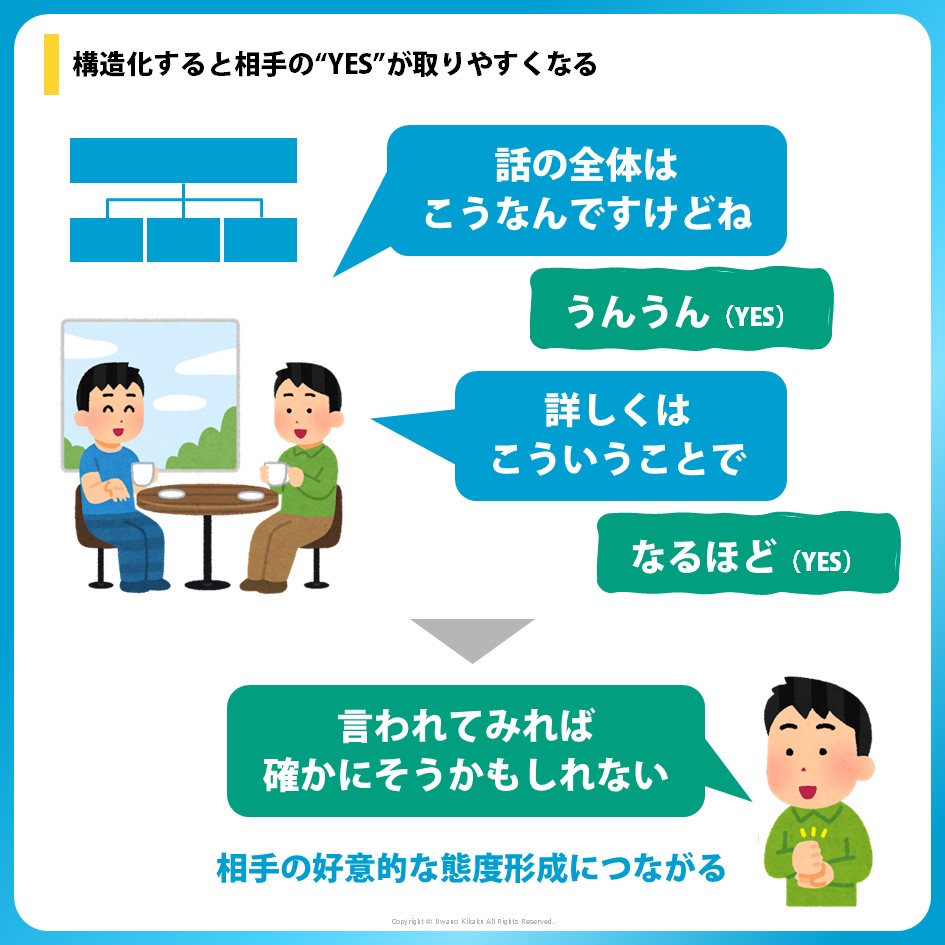

いろいろな説明があると思いますが、ここでは「聞き手に”YES"が積み重なり、利き手側のポジティブな態度形成につながる」(一貫性の原理・YESセット)ということを挙げておきます。

「私の考えは☆☆です。

その根拠は、~と…とーの3つです」

↓

「(はい・YES)」(全体像を理解したことへの同意)

論の全体像をわかりやすく提示できれば、相手はその全体像を理解したことについて心の中でYESを出します(議論の内容に関わらずYESが取れる)。

仮に全体像の提示をせずに話を進めると、話が長くなっていく途中で聞き手が違和感を覚えた際に「これは何の話だろう?」と心の中でNOを出すチャンスを増やしてしまいます。

また、結論と論点を先に出しておくことで、一つひとつの論点の趣旨がつかみやすくなるため、部分の議論でもYESが取りやすくなります。

人間は、相手が提示する情報にYES出せば出すほど納得度・共感度が高まり、自分自身の態度として同化していく情報的な生き物。

仮に同じ内容でも、情報を構造化させるだけで相手のYESを取りやすくなることが、構造化が議論に有効である強い理由の一つです。

※一貫性の原理については例えばこちらを参照

議論に勝つ3つの戦略

構造化した情報の出し方を自分が使えることは当然ですが、それ自体は難しいことではないので、相手も同様に構造化を使ってきます。

相手が巧みに構造化を使ってきた場合にどう対処するか、予め対処戦略を持っておくことは非常に重要です。

議論に勝つ=より大きくより合理的な情報構造を作る

ここでまず、議論に勝つとはどういうことなのかについて、その原理を確認しておきましょう。

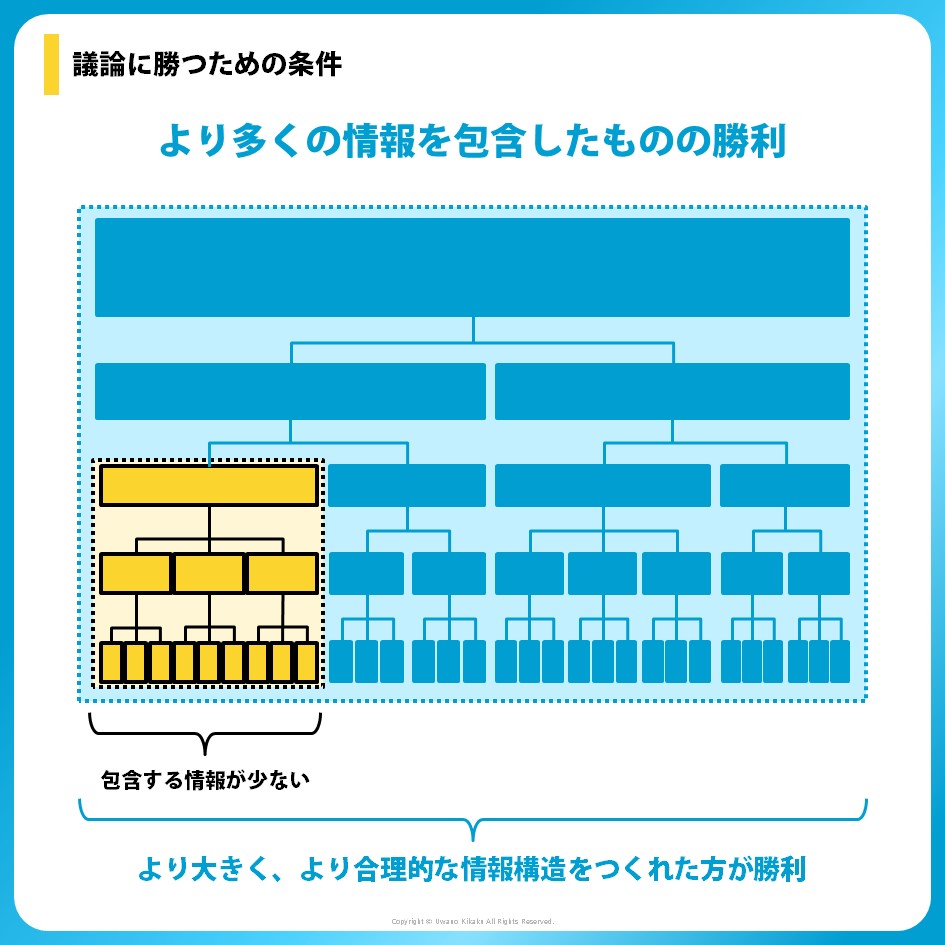

理性的な議論においては、より多くの情報を包含した方が勝ちになります。

「より多くの情報を包含する」とは、ある論点に対し、

・Aの場合

・Bの場合

・Cの場合

…

・Xの場合

と、あらゆる場合に適応可能な内容を主張することを指します。

例えば「人間の主食は米である」という主張について、日本やアジアの特定の国では正しいかもしれませんが、欧米などの小麦を主食とする地域については当てはまらないため、「より多くの情報を包含する」という観点に照らせば弱い立論であると評価されます。

この場合、主語を限定して「アジアの多くの国では主食は米である」というか、主語に合わせて「人間の主食は穀物である」ということで、より合理的な情報構造となります。

議論では、より大きく、より合理的な情報構造をつくった者が勝ちなのです。

議論に勝つための3つの戦略

以上の原理をベースに、議論に勝つための3つの戦略を紹介します。

議論に勝つための3つの戦略

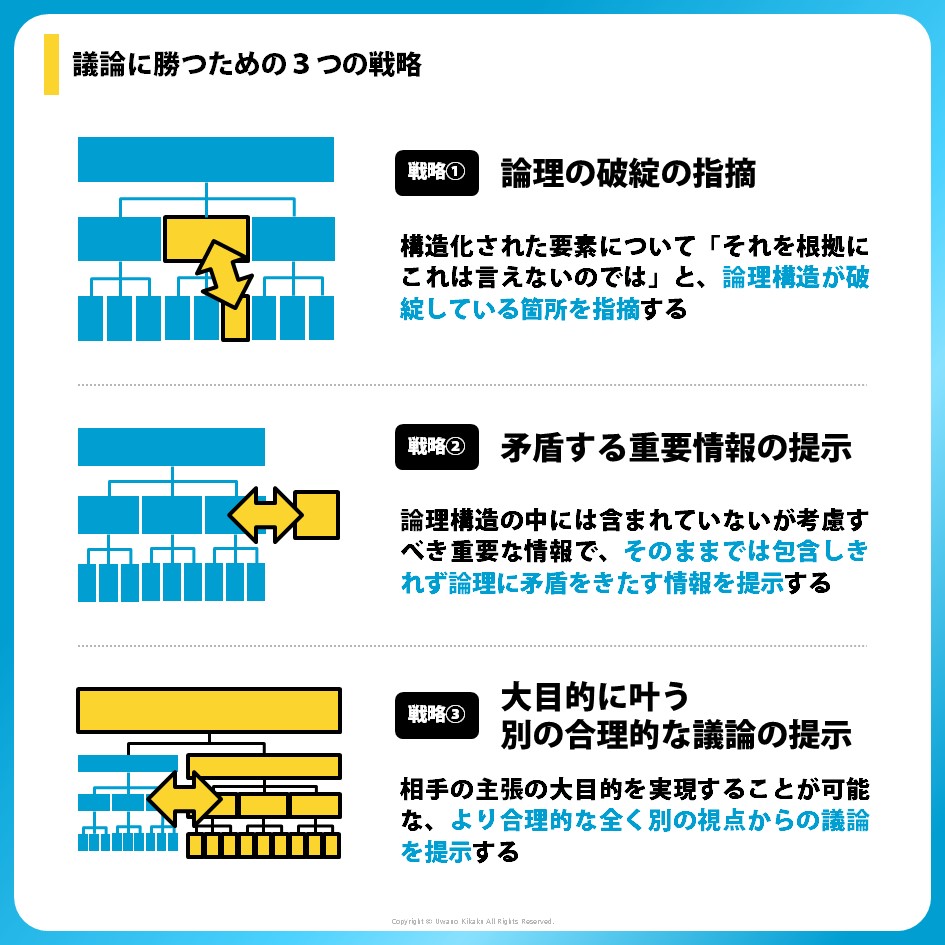

【戦略①】論理の破綻の指摘

【戦略②】矛盾する重要情報の提示

【戦略③】大目的に叶う別の合理的な議論の提示

3つの戦略を提示していますが、後半に進むほどよりクリティカルな批判になり、戦略としての強さは上がっていきます。

最終的には誰に対しても戦略③で戦えるような視野の高さを持てることが重要ですが、コンスタントに戦略②が繰り出せるだけでも十分相手を有効に揺さぶることができます。

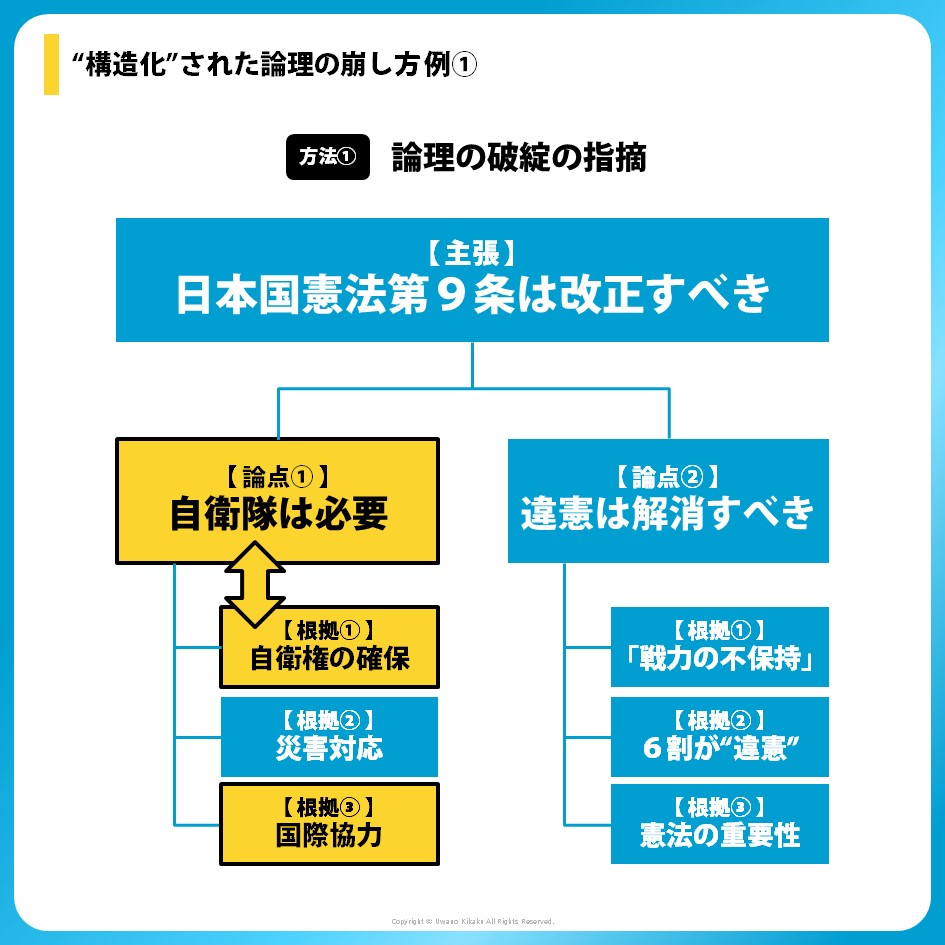

【戦略①】論理の破綻の指摘

1つ目の戦略は論理の破綻の指摘です。

相手の情報構造の要素について「それを根拠にこれは言えないのでは」と、論理構造が破綻している箇所を指摘することを指します。

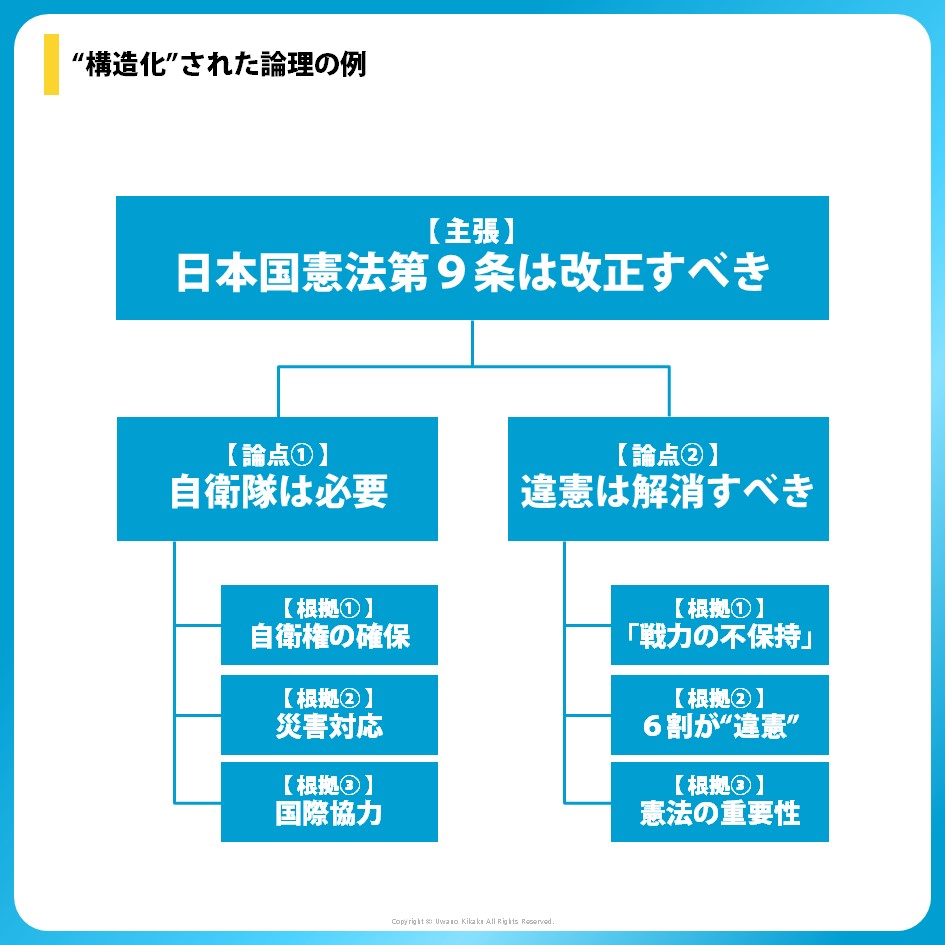

例えば、日本国憲法第9条の改正というテーマについて相手が以下のような立論を行ったとします。

私は日本国憲法第9条は改正すべきだと考えます。

その理由は、「自衛隊は日本にとって必要なものである」「違憲状態は解消しなければならない」の大きく2つです。

1つ目の理由「自衛隊は日本にとって必要なものである」と考える根拠は

・日本が集団的自衛権を含む自衛権を独立国家として十分に行使するには、一定以上の戦力を持った自衛隊が必要

・国内を襲う未曾有の災害に対処する上で自衛隊は必要不可欠

・PKOなど国際協力で積極的に役割を果たす上で自衛隊は欠かせない2つ目の理由「違憲状態は解消しなければならない」については

・憲法第9条には「戦力の不保持」が明確に謳われている

・憲法第9条と自衛隊の関係について6割の憲法学者が「違憲である」と論じている

・最高法規である憲法は国として最も遵守すべきものである以上の根拠から、日本国憲法第9条は改正し、自衛隊の設置を銘記すべきだと考えます。

この様に構造化された議論に対し、「戦略① 論理の破綻の指摘」で対応する場合は、主張ー論点間、あるいは論点ー根拠間の縦のつながりの不整合を指摘します。

例えば、論点ー根拠間のつながりを批判するのであれば、

「集団的自衛権の確保やPKOなどの国際協力のために自衛隊が必要だ」とするならば、そのとき自衛隊は攻撃を受けた同盟国のために第三国を攻撃することを想定しており、それはもはや「自衛隊」ではなく通常の「軍隊」である。

「自衛隊」を「日本国が直接的に攻撃されたことに対する防衛機能のみを持つ部隊」と捉えるならば、上記の根拠はもはや自衛隊の範疇を超えた軍備の拡張を意味しており、一般に国民が想定する「自衛隊」の概念とは相容れない。

このように、相手が主張した範囲の中で論理の破綻を指摘するのが戦略①です。

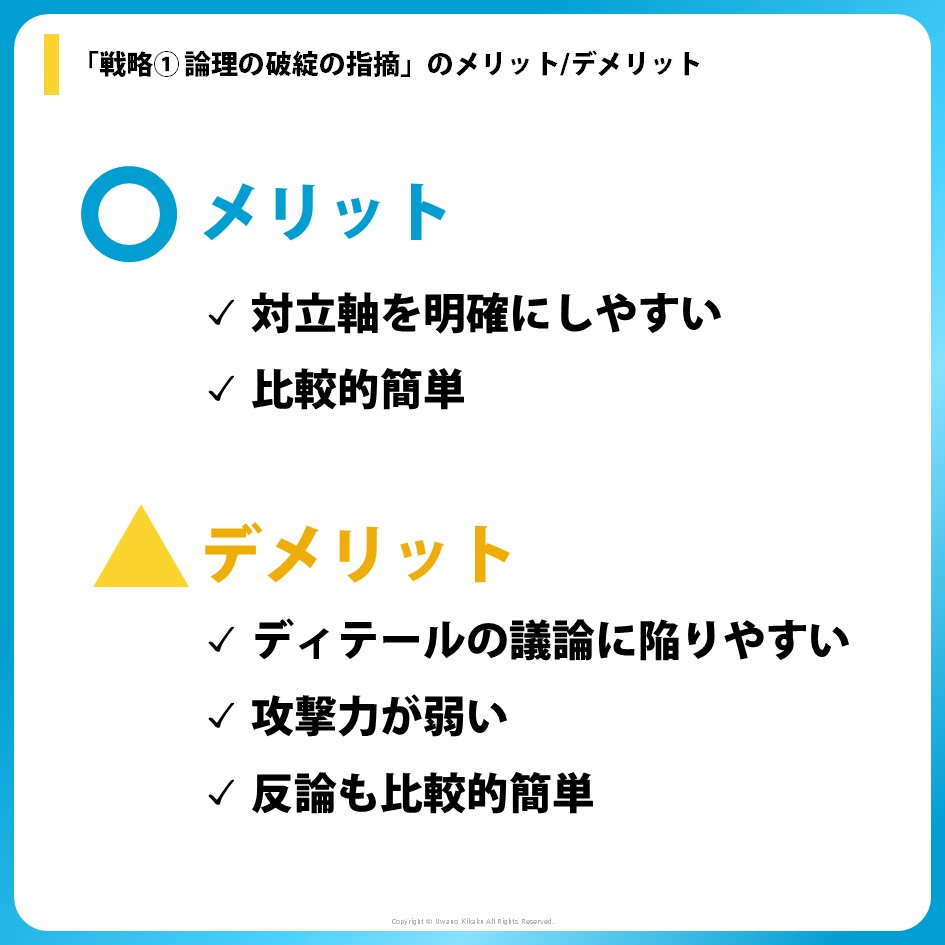

戦略①のメリット/デメリット

戦略①のメリット/デメリットは以下のように整理できます。

メリット

✓ 対立軸を明確にしやすい

✓ 比較的簡単

デメリット

✓ ディテールの議論に陥りやすい

✓ 攻撃力が弱い

✓ 反論も比較的簡単

この戦略のメリットとしては、相手と同じ根拠を使いながら相手とは異なる主張をぶつけることになるため、議論の対立軸を明確にしやすいという点が挙げられます。

「その事実は認めるけれど、それなら結論はこうではないか」と、相手との共通認識部分を明示しながら議論できるため、論点を絞り込んだ噛み合った議論を促しやすいです。

また、必要な情報は相手の議論の中にあるため、この戦略の議論はそもそも思いつきやすく、展開が容易であるのも良いところです。

一方デメリットは、論点を絞り込んで議論できるのはいいことですが、やりすぎるとディテールの議論になり、本筋からずれた些末な議論へ陥りかねないということが挙げられます。

場合によっては揚げ足取りのように見えてしまうことがあるので、注意が必要です。

加えて、戦略①単体では攻撃力が弱く、仮に1つの論点で相手の非を引きずり出せたとしても、もともとの論点が3つあれば2つは有効のまま残っているわけで、本質的には相手を攻略したことにはなりません。

また、議論は相手が出した情報の上で行われるため、こちらの反論が相手の想定内だった場合には、相手からの再反論も容易であるという点も理解しておきましょう。

議論の口火を切るジャブとしては扱いやすいものの、ノックアウトは別の戦略で狙っていくことになります。

【戦略②】矛盾する重要情報の提示

次に、戦略②矛盾する重要情報の提示についてです。

相手の論理構造の中には含まれていないが考慮すべき重要な情報で、そのままでは包含しきれず論理に矛盾をきたす情報を提示するやり方です。

先程の憲法改正の例で言えば、

日本の防衛費はすでに年間6兆円も使っており、これは世界第9位の規模である。

平和憲法を掲げる国家においてこれ以上軍事費の規模を拡大することは望ましくなく、憲法改正が自衛隊の軍隊化や規模拡大につながることは認められない。

というように、相手の議論にはなかった重要な視点を議論に持ち込み、相手の立論を根本から揺さぶるのが戦略②です。

戦略②のメリット/デメリット

戦略②は上手に使えれば非常にパワフルな戦い方です

メリット

✓ 議論がシンプル

✓ 相手の動揺を誘いやすい

✓ 致命傷を負わせることが可能

デメリット

✓ 重要情報の選び方が難しい

✓ 相手の罠である可能性がある

戦略②は、要するに「こんな重要な視点を忘れて議論するなんてどうかしてるぜ!」ということなので、議論がシンプルであるという大きなメリットがあります。

相手が想定していなかった視点を提示できれば、相手はその場でその論点について急いで立論しなければなりませんので、相手の動揺を誘うことができ、うまくいけば墓穴を掘ってくれることもあります。

これ一つで致命傷を負わせることも可能な強力な戦略です。

一方デメリットは、戦略②に比べると難易度が高く、特に重要情報の選び方が難しいという点が挙げられます。

相手の議論を理解し、相手が考慮しきれていない重要論点がどこにあるかを的確に見定め、根拠とともに端的に批判するのには日頃の情報収集と議論慣れが必要です。

また、相手が手練の場合は、あえて重要な論点を外して立論し、批判を呼び込む罠をはっていることもあります。

こちらが重要な指摘をすれば観衆は「なるほどー!」と沸き立ち、いっとき流れがこちらに傾きますが、それが罠だった場合、更に相手は上手に反論を畳み掛けることで一気に流れをかっさらうことも可能です。

「日本の防衛費は6兆円で世界第9位。すでに非常に大きい規模だ」と反論しても、「GDP3位の国の防衛費としてはまだまだ少ない」という再反論は成り立つでしょう。

攻めとしては申し分のない戦略ですが、カウンターにも十分気をつけながら扱う必要があります。

【戦略③】大目的に叶う別の合理的な議論の提示

3つ目の戦略は大目的に叶う別の合理的な議論の提示です。

相手が主張する内容によって実現しようとしている大目的を明示し、それを実現することが可能なより合理的な全く別の視点からの議論を提示する方法です。

憲法9条の改正によって目指しているのは「日本の国防力を高める」ことのはず。

そうであれば、憲法改正によって物理的な軍備拡大を推し進めるよりも、サイバーセキュリティの拡充の方が遥かに重要である。

日本のサイバーセキュリティのレベルは、国際電気通信連合(ITU)の”Global Cybersecurity Index(GCI)”では世界7位とまずまずの評価を得られたものの、国際戦略研究所(IISS)の”Cyber Capabilities and National Power: A Net Assessment”では最下層のTier3、エストニアe-Governance Academyの”National Cyber Security Index”では世界40位という低評価になっている。

戦時下の国防はもちろん、情報漏えい対策や経済・金融システムの堅持など、サイバーセキュリティの重要性は日常的な国防力に直結しており、本質的にはより優先度の高い課題である。

相手の立論になかった視点を持ち出すということにおいては戦略②と共通ですが、戦略②が相手の議論を崩すことに主眼が合ったことに対し、この戦略③は「こちらの議論の方がはるかに本質的で重要でしょ」と相手の議論自体を否定はしないところに違いがあります。

相手の立場への理解は示しつつ、大きな目的に照らしたときにより重要なのはこちらではないかと別の選択肢を提示するようなイメージです。

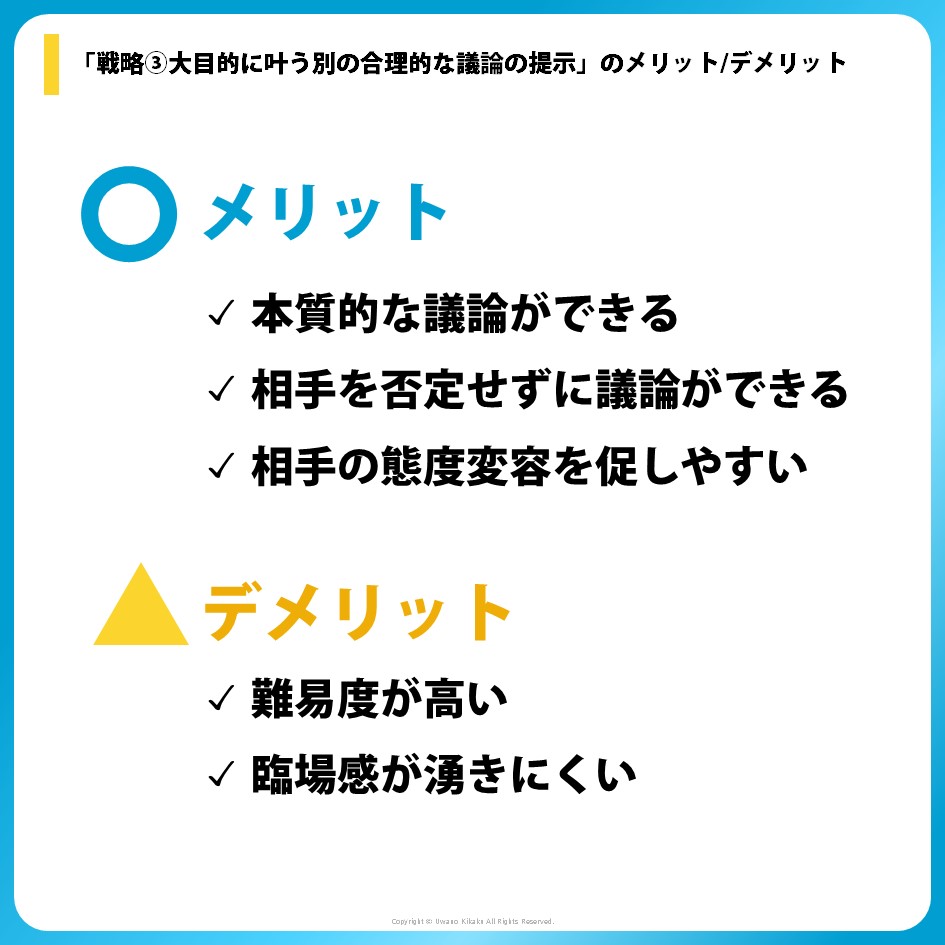

戦略③のメリット/デメリット

戦略③の特徴をまとめます。

メリット

✓ 本質的な議論ができる

✓ 相手を否定せずに議論ができる

✓ 相手の態度変容を促しやすい

デメリット

✓ 難易度が高い

✓ 臨場感が湧きにくい

戦略③の一番のメリットは、本質的な議論ができるということ。

互いの主張をぶつけあい、それぞれを正当化することを目的とした議論ではなく、相互の共通目的の実現にむけた生産的な対話へと繋がります。

これは戦略①②が相手の立論を批判することに主眼が合ったことに対し、戦略③は相手を否定することなく議論ができるということと深い関係があります。

人間誰しも否定されると反発したくなりますが、立場を受容された上で別の選択肢を合理的に検討することにはオープンになりやすく、相手の態度変容を促しやすいという大きなメリットがあります。

デメリットは、難易度が高いこと。

相手の本質的な目的を見定め、全く別の視点から選択肢を提示するには、日頃から高い視点でものごとを考える癖がなければうまく機能しません。

また、手段ではなく目的の話をすると議論の抽象度が上がりますし、更に、自分が知らない情報をもとに新しい議論が展開されると臨場感がわきづらく、一定の理解力のある人間でなければそもそも話を理解することができないという課題があります。

憲法と自衛隊の話をしている中で、突然サイバーセキュリティの話をされても、その領域に全く理解のない人であれば「こいつは話を変えて煙に巻いているな」と全く誤解されてしまうおそれもあります。

特に、感情的になっている相手に対して本質的な議論を仕掛けても、相手は抽象度の低い具体的なレベルにとどまろうとするのでうまくいきません。

相手の状況を見定めた上で行う必要があるという意味でも、総合的に難易度の高い議論であると言えます。

まとめ

以上、”構造化”という論理の型をベースにした議論に勝つための3つの戦略を紹介しました。

最も美しい議論の運びは、戦略①でジャブを打って相手との議論の地ならしをしつつ、戦略②で新しい視点によって相手を動揺させ、そのまま戦略③で相手以上に本質的で合理的な議論を提示することで相手の態度を変容していく、という流れです。

議論を進めるための戦略をもっておくことで、「いま相手とどんな議論をすべきか」を俯瞰して考えることができるため、心に余裕が生まれます。

生産的な議論を行うための技術を身につけるためにも、一つひとつを意識しながら使ってみて頂けると良いかと思います。

今後も継続的に価値ある情報を届けて行きたいと思いますので、ぜひTwitterのフォローやニュースレター「theEssenceT」のメルマガ登録などよろしくお願い致します。

theessence.theletter.jp

theessence.theletter.jp

記事になる前の「思考法や科学の知識」「考え方のアイデア」をツイートしています。ぜひフォローをお願いします。

Uwapon (@Uwapon) | Twitter

▼ご質問・ご連絡

・ウワノキカク@思考法ブロガーにマシュマロを投げる | マシュマロ

・ウワノキカクのFacebookページ

<総論>

◆【第0講】論理的思考の本質

◆【第1講】「考える」の実践的定義を学ぶ

◆【第2講】論理的思考の本質を理解する

◆【第3講】論理を使って「理由」を深堀りする方法

◆【第4講】論理的思考の完全講義【図解】

<各論>

【言い換え】

◆同じ意味で言い換える論理の型「言い換え」とは?│論理的思考と抽象度の濃密な関係

【構造化】

◆構造化って何?なぜ必要?│合理的な意思決定に構造化の論理展開が必要な理由

◆合理的な意思決定の根幹「構造化の論理」具体的実践方法①ー分析

◆合理的な意思決定の根幹「構造化の論理」具体的実践方法②ー総合

◆構造化の思考「ロジックツリー」実践上のポイント

【因果関係】

◆因果関係の思考とは何か

◆因果関係の思考「ブランチ」実践上のポイント

<商品販売>

◆ロジカルシンキング/論理的思考の指導者のための法人向け研修資料販売【無料サンプル有り】

◆「なぜ論理的思考が必要なのか?」ロジカルシンキング研修資料の冒頭をご紹介

◆「考えさせるロジカルシンキング研修」のやり方と実践のための資料

◆論理的思考・合理的判断をインストールし組織の業績・パフォーマンスを高めるには?

<まとめ>

◆論理的思考の基礎講座

◆思考法・問題解決【全体解説】

◆本質思考の基礎講座

◆仮説思考の基礎講座